Leitidee: Grundschule der kurzen und hellen Wege

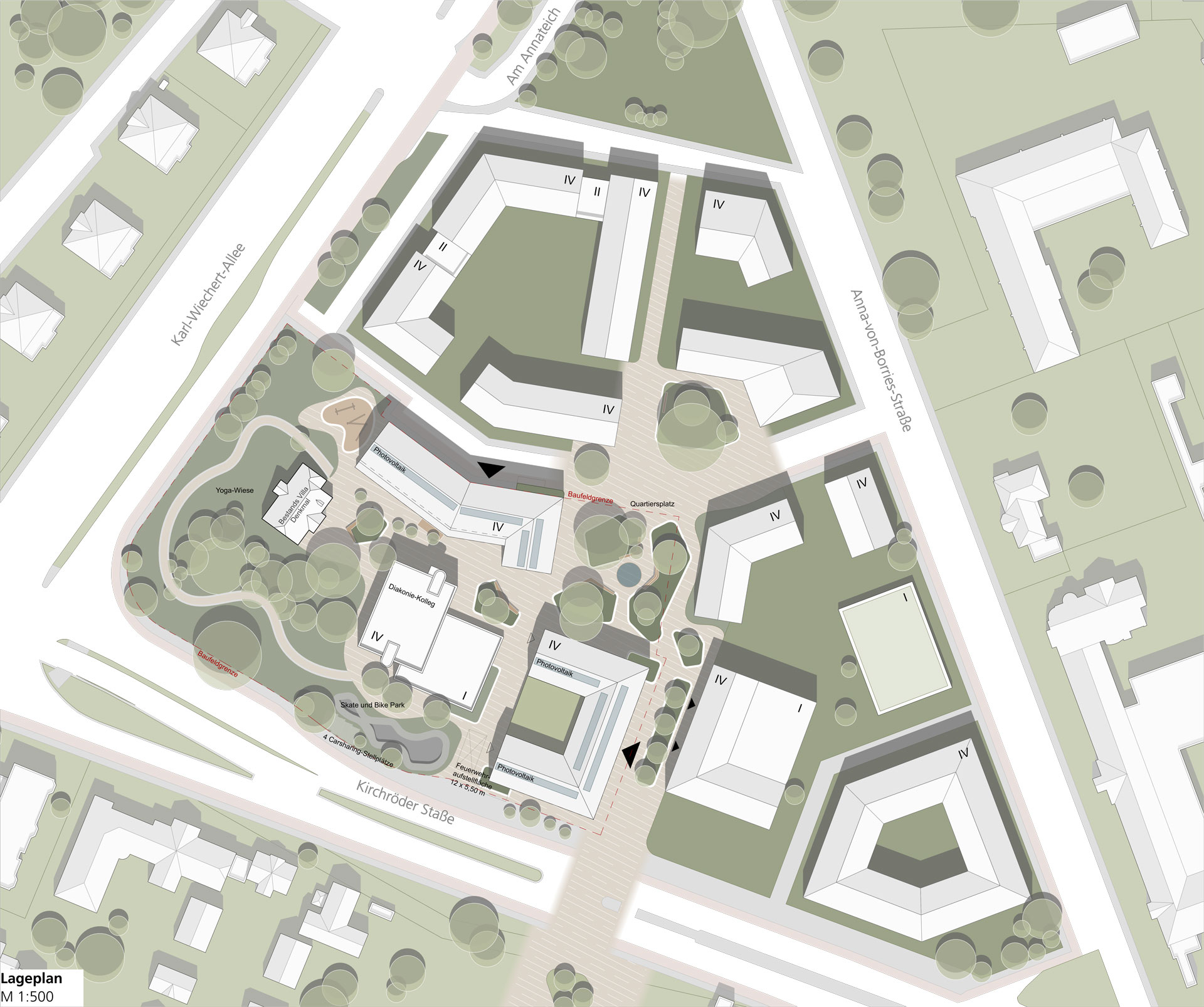

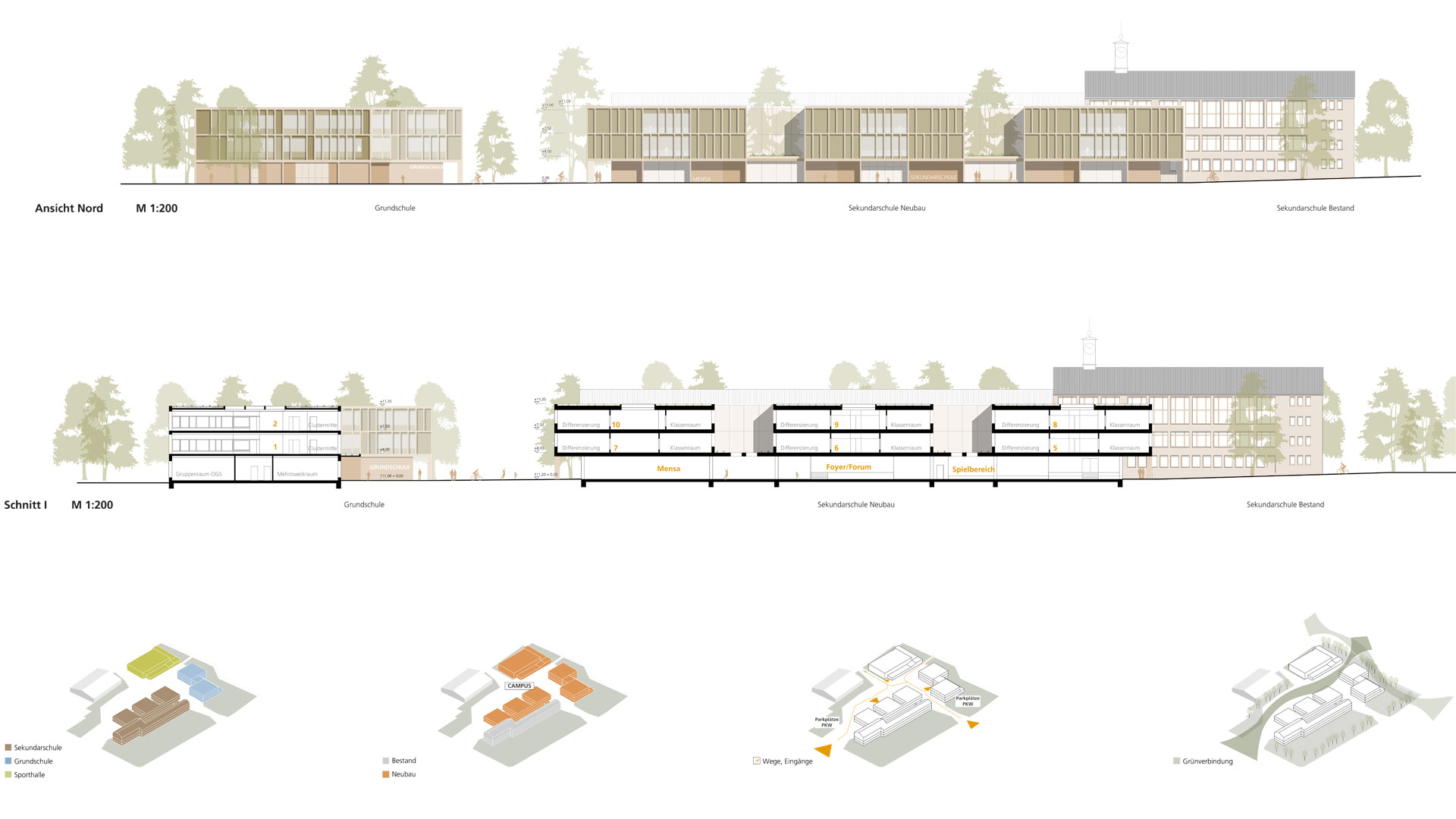

Städtebauliche Qualität

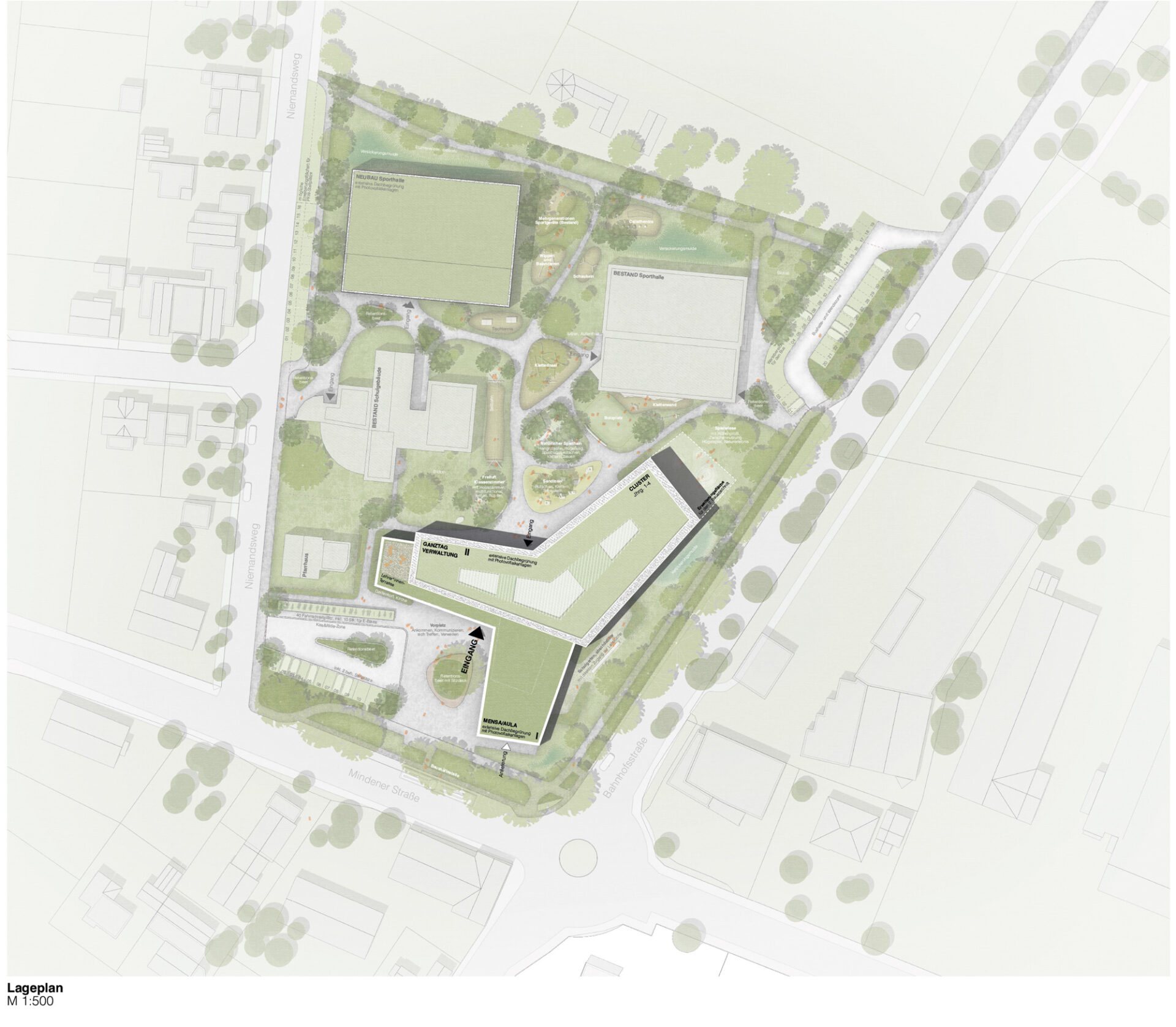

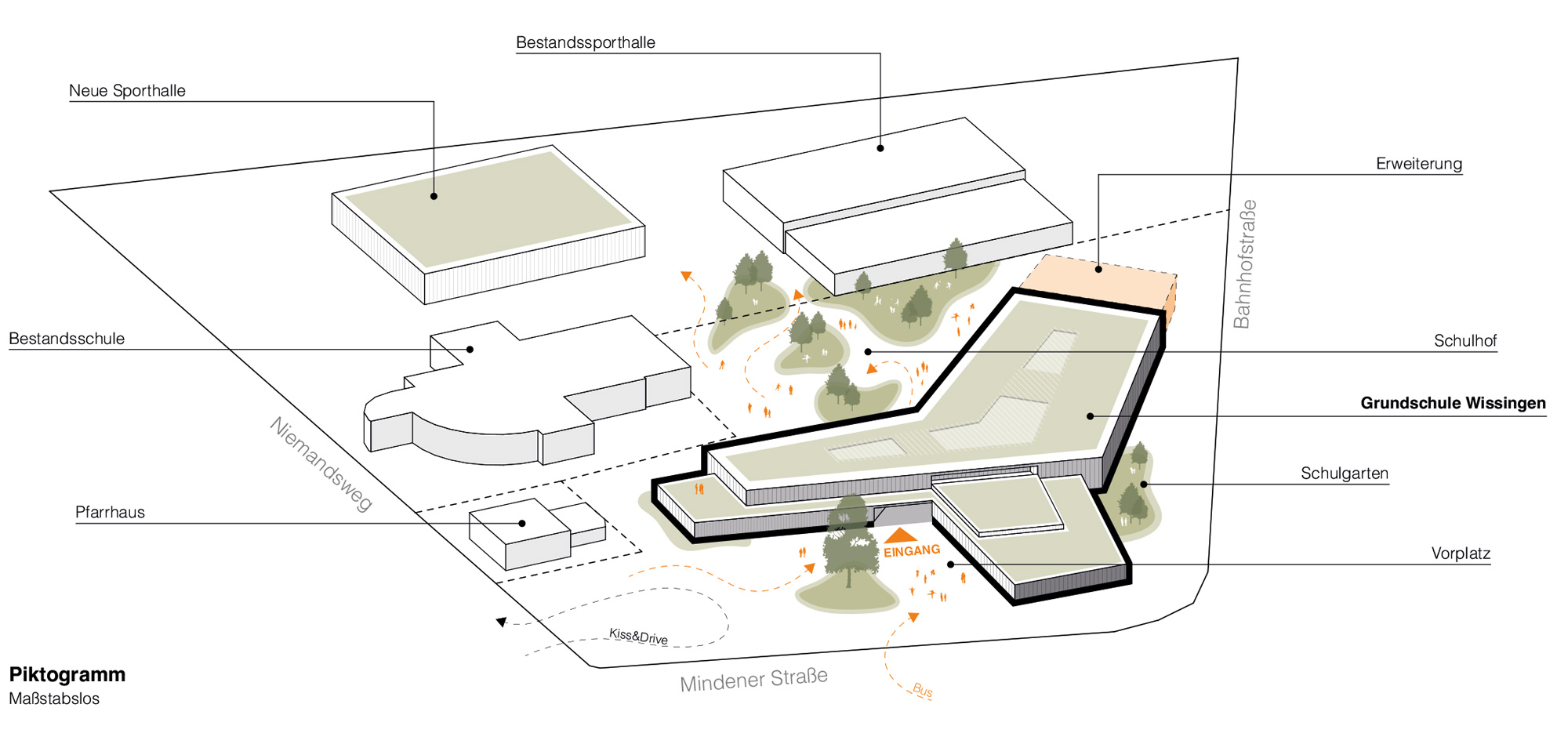

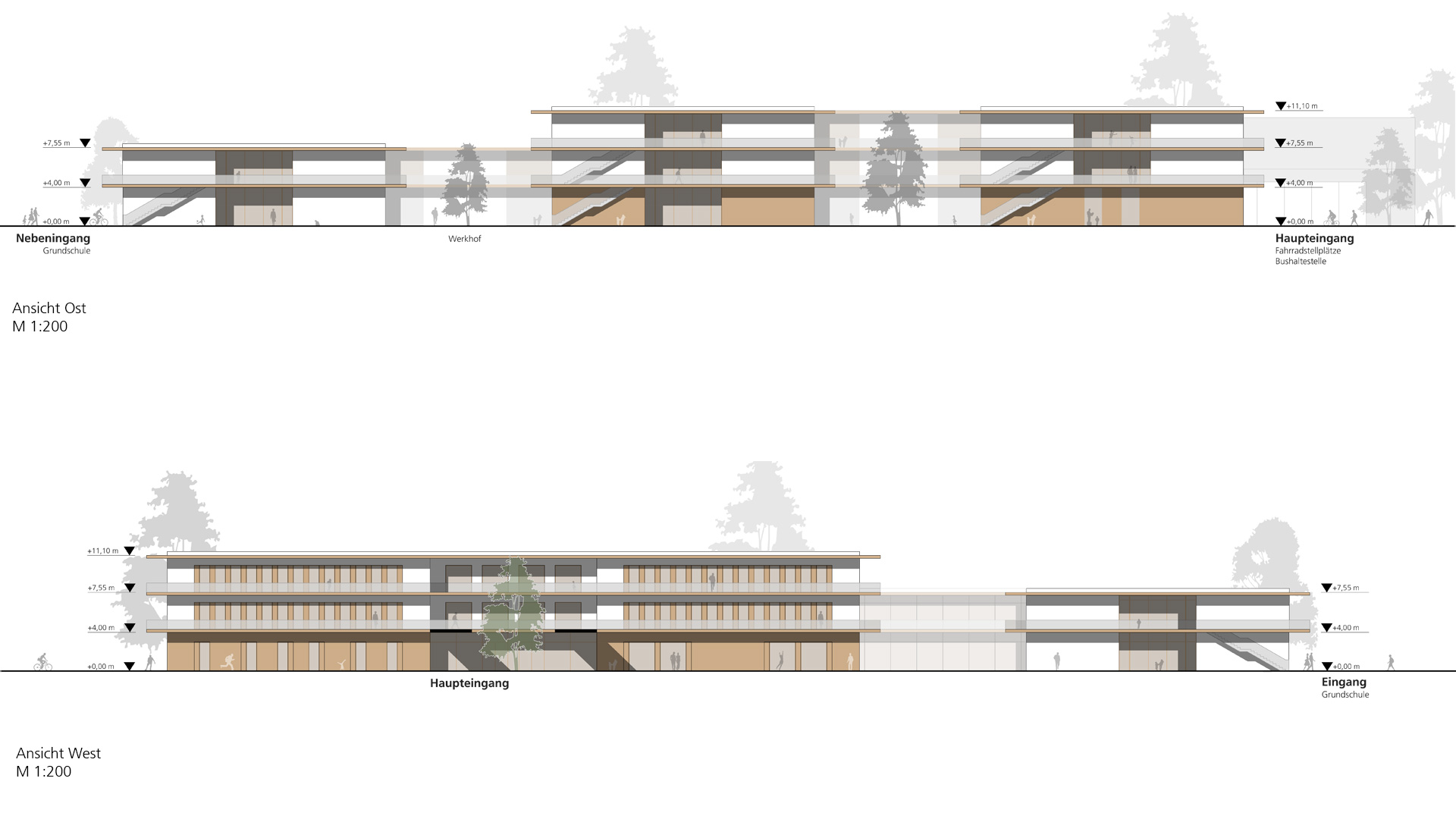

Der Neubau der Grundschule fügt sich an der Schulallee in eine Reihe von Bildungsbauten ein.

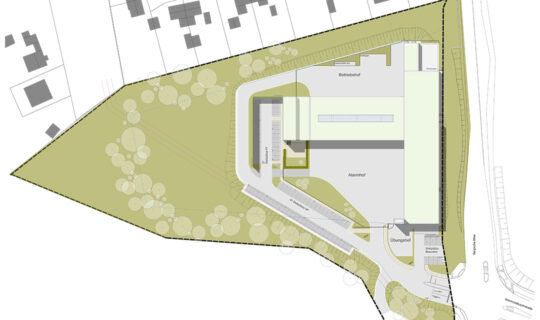

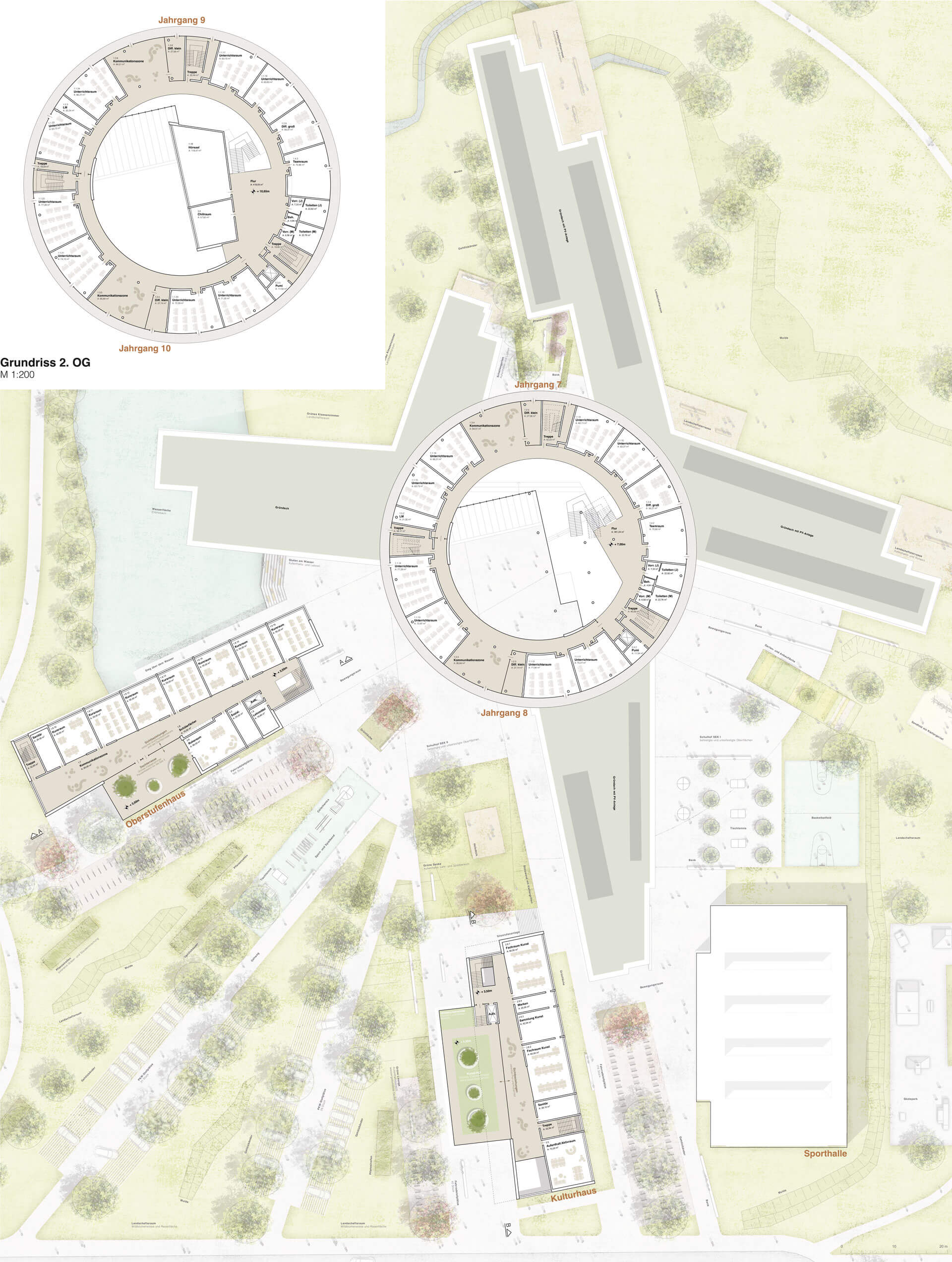

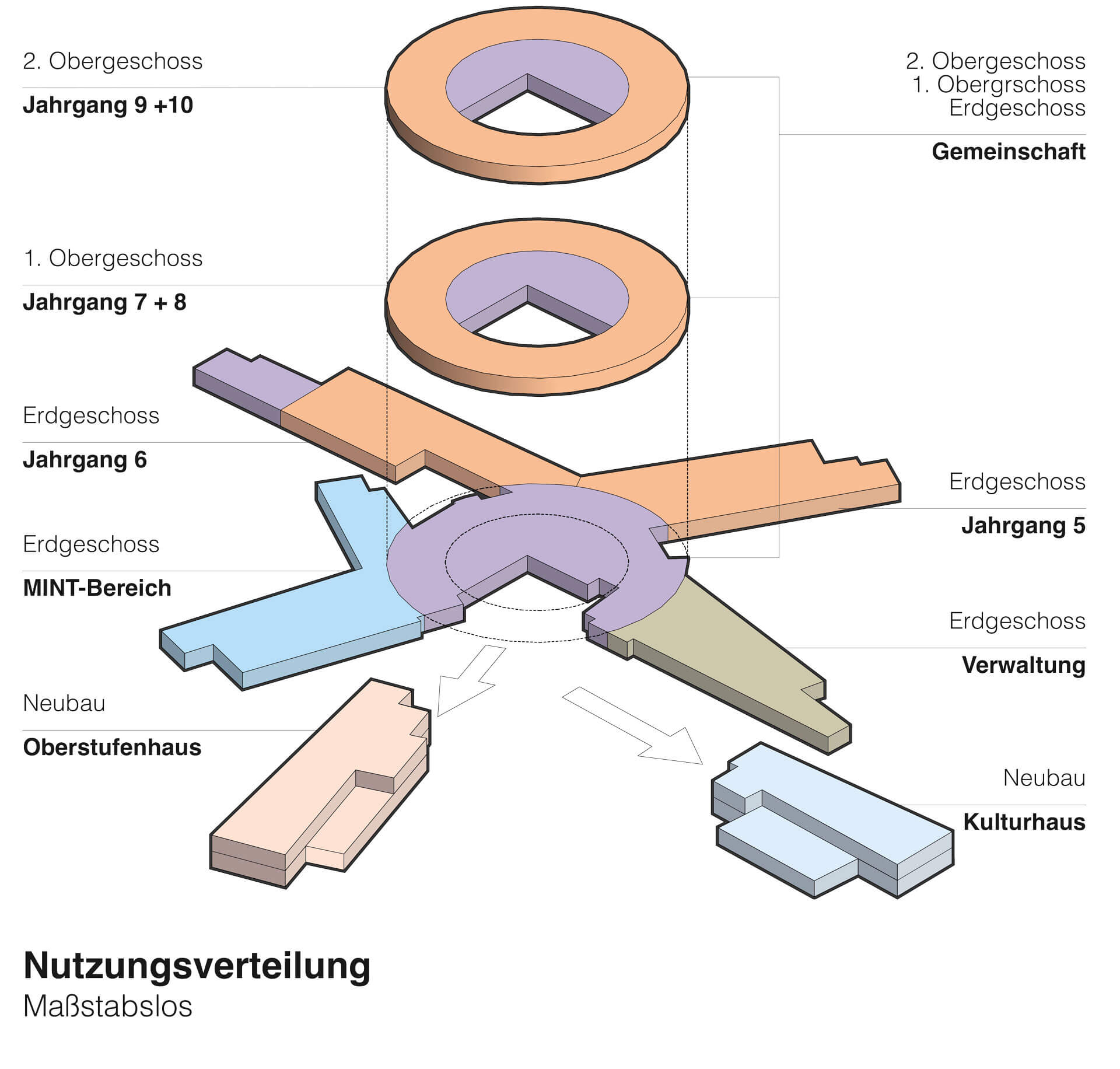

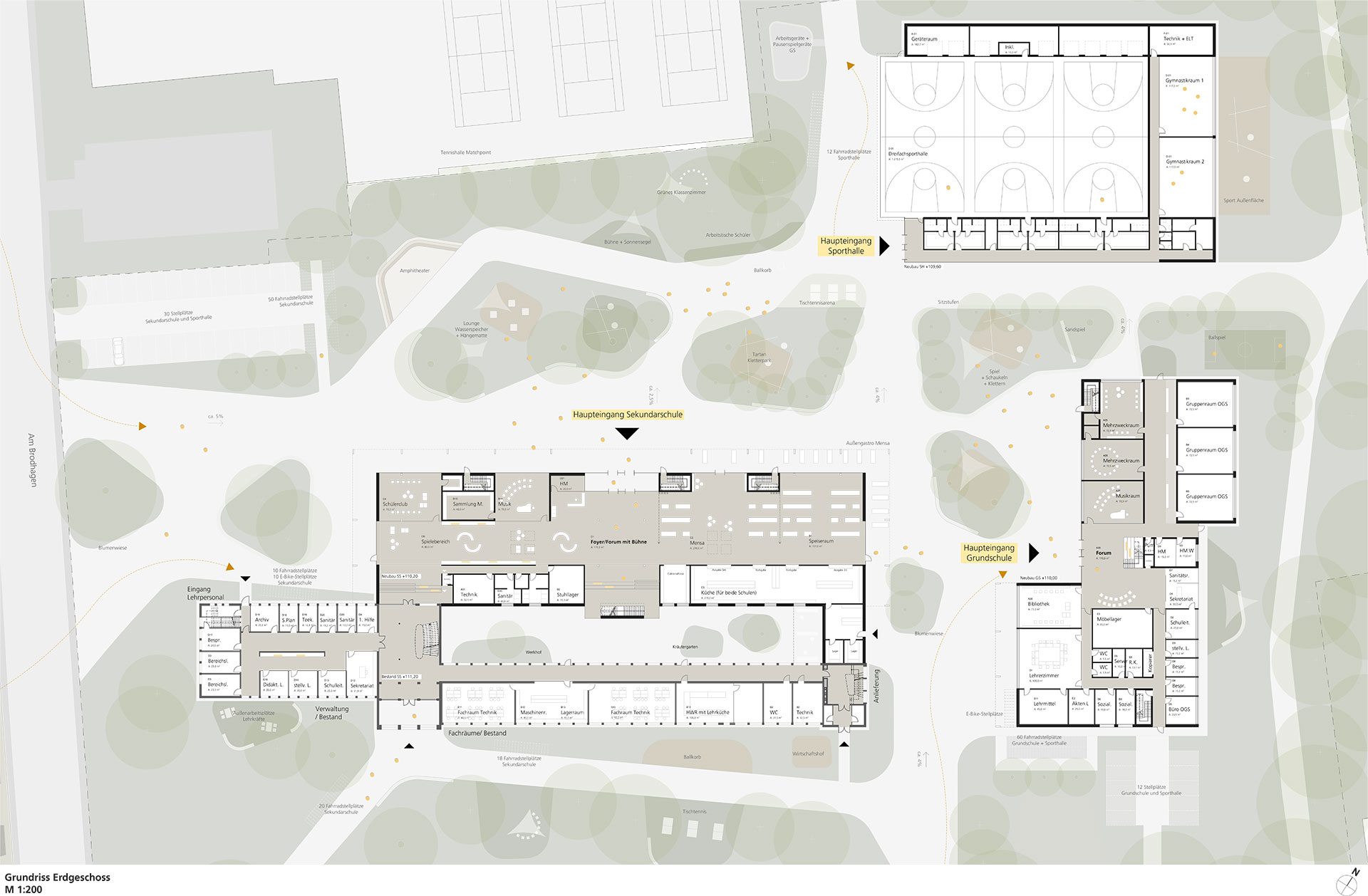

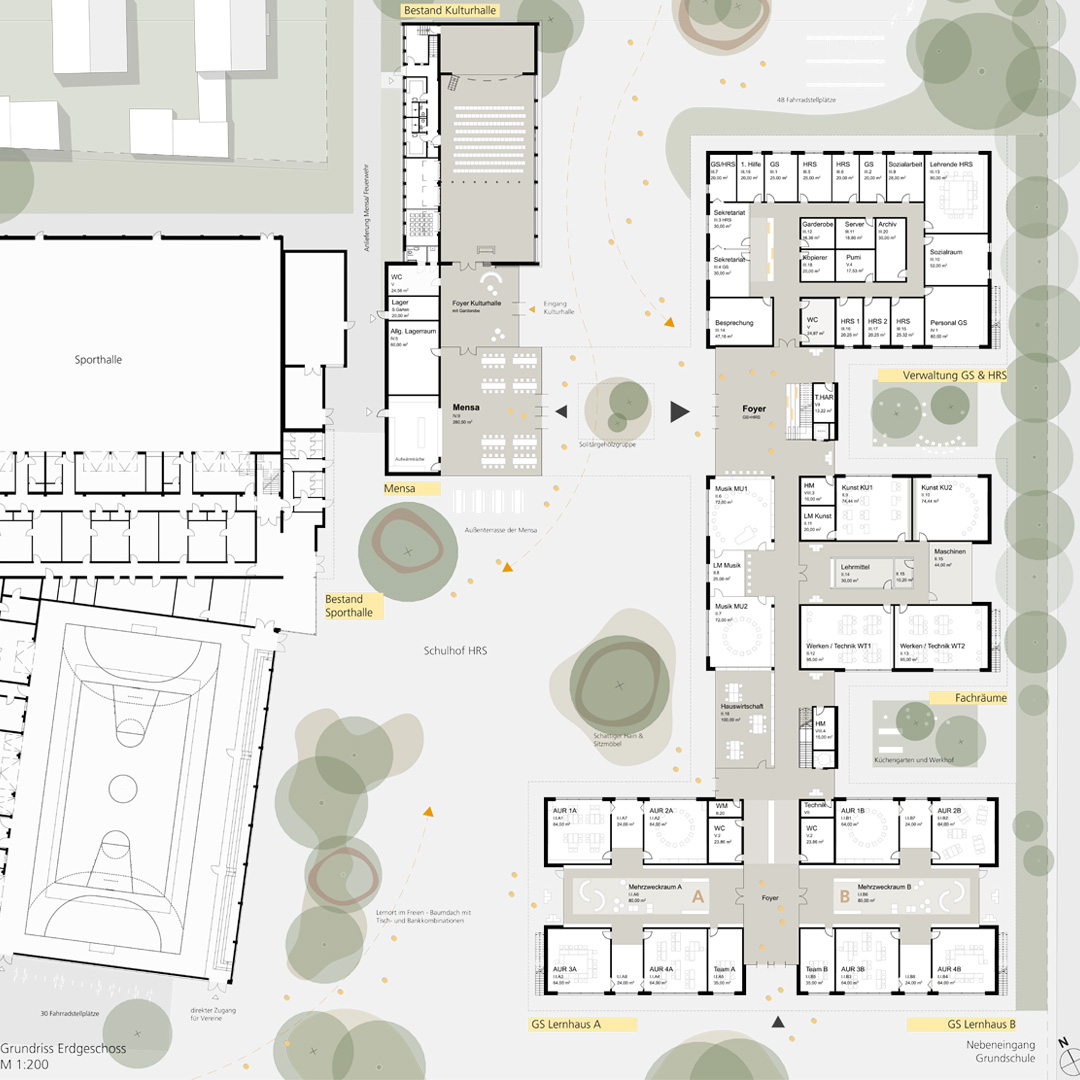

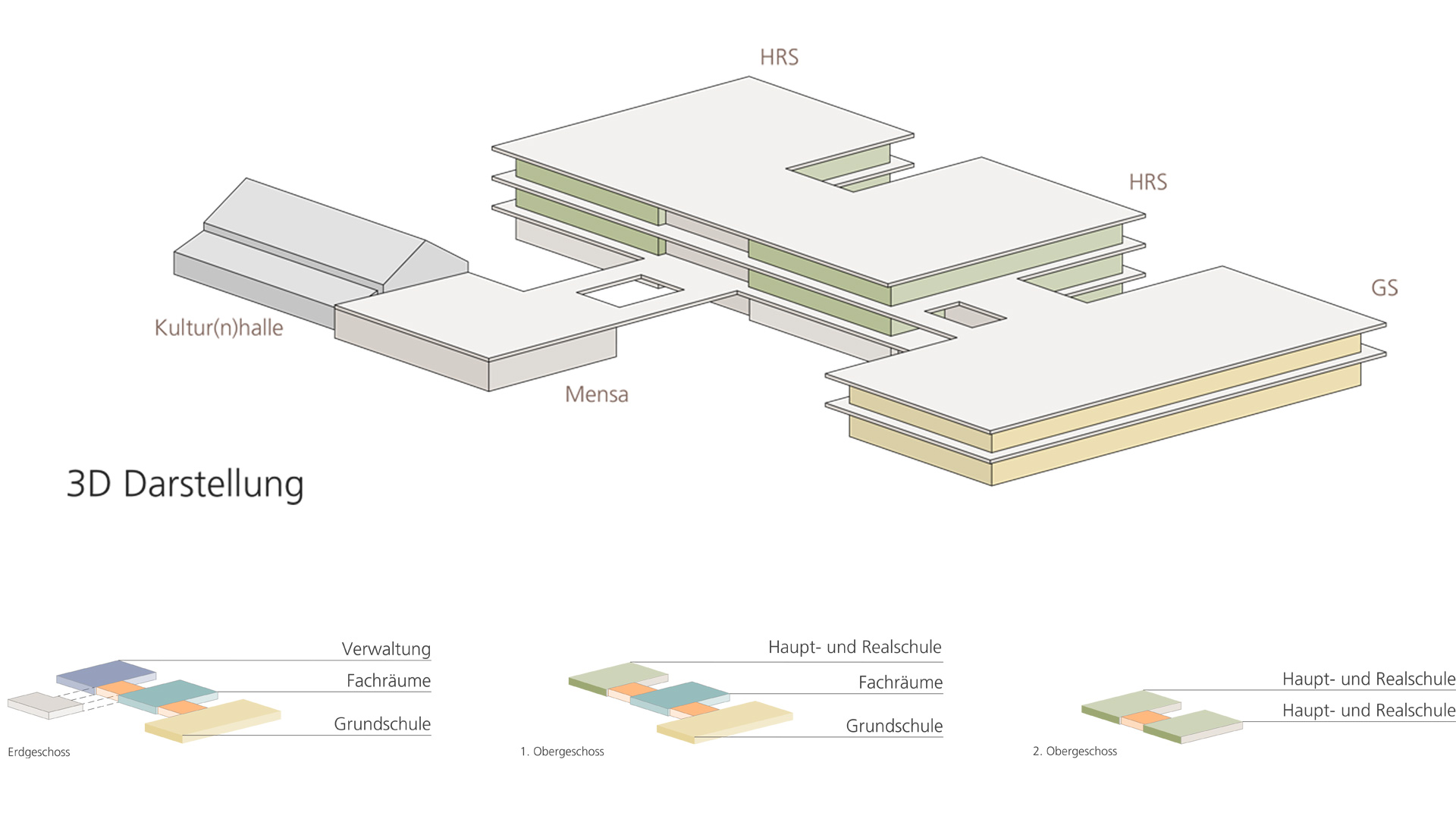

Der kompakte 1-3 geschossige Baukörper positioniert sich so auf dem Grundstück, dass eine größtmögliche Schulhof- und Freifläche entsteht. Die Grundschule und die neue Sporthalle bilden zusammen mit den Außenanlagen eine funktionale Einheit. Der Bezug zur Kita wird durch die Aufnahme raumbildender Kanten hergestellt.

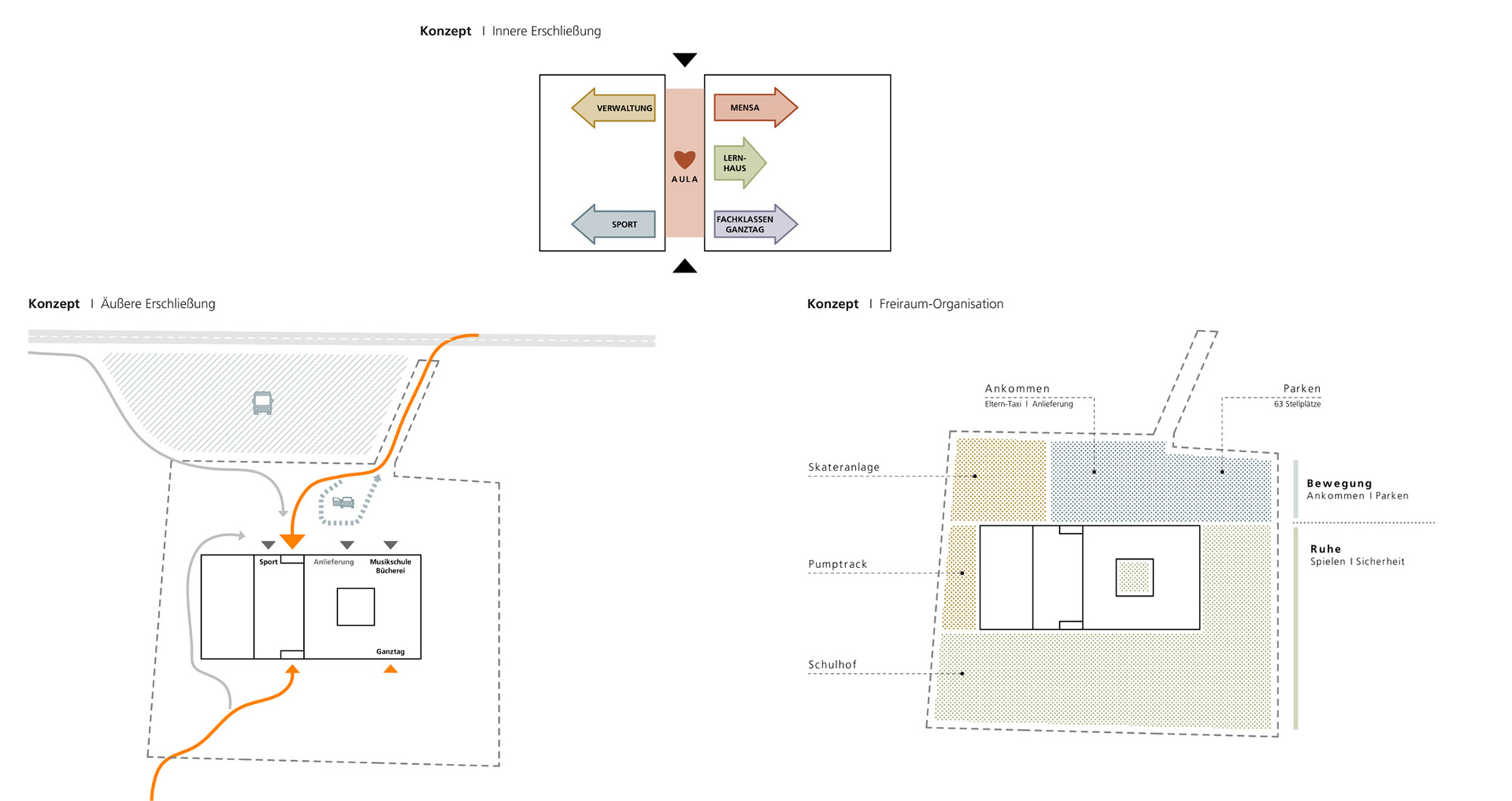

Äußere Erschließung

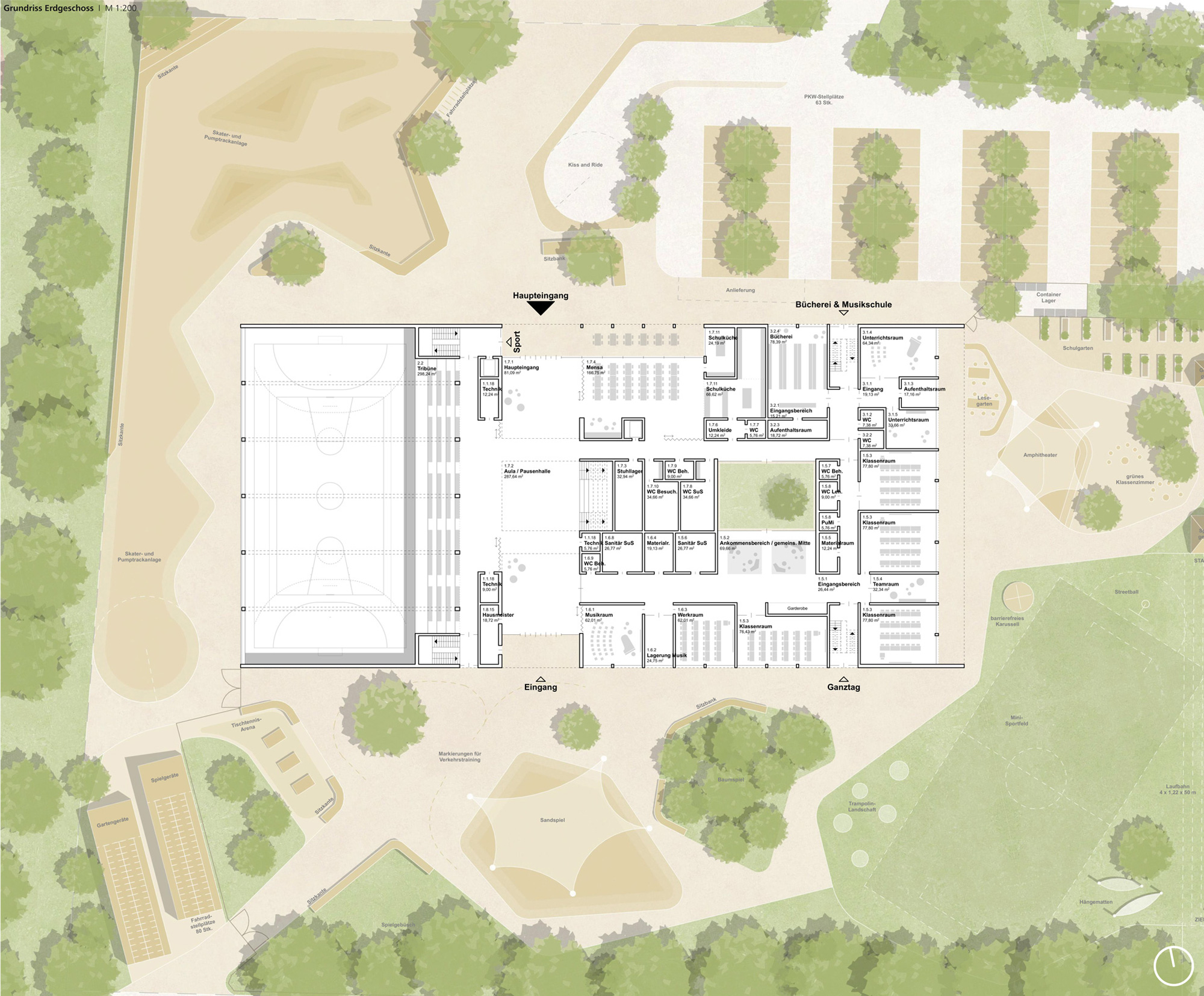

Der Zugang zur Aula, dem Herz der Grundschule, sowie der überdachten Außenbereich der Mensa liegen am Vorplatz und schaffen damit eine klare Adresse.

Ein separater Zugang für die externe Nutzung der Sporthalle ist in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges verortet. Ebenfalls an der nördlichen Fassade befindet sich ein weiterer Zugang, über den die Gemeindebücherei und die Kreismusikschule erreicht werden, die schlieβtechnisch von der übrigen Schule abgetrennt sind. Alle Zugänge für externe Besucher werden damit über den Vorplatz erreicht, um den Pausenhof auf der Südseite und die schulischen Abläufe nicht zu stören.

Innere Erschließung/Funktionalität

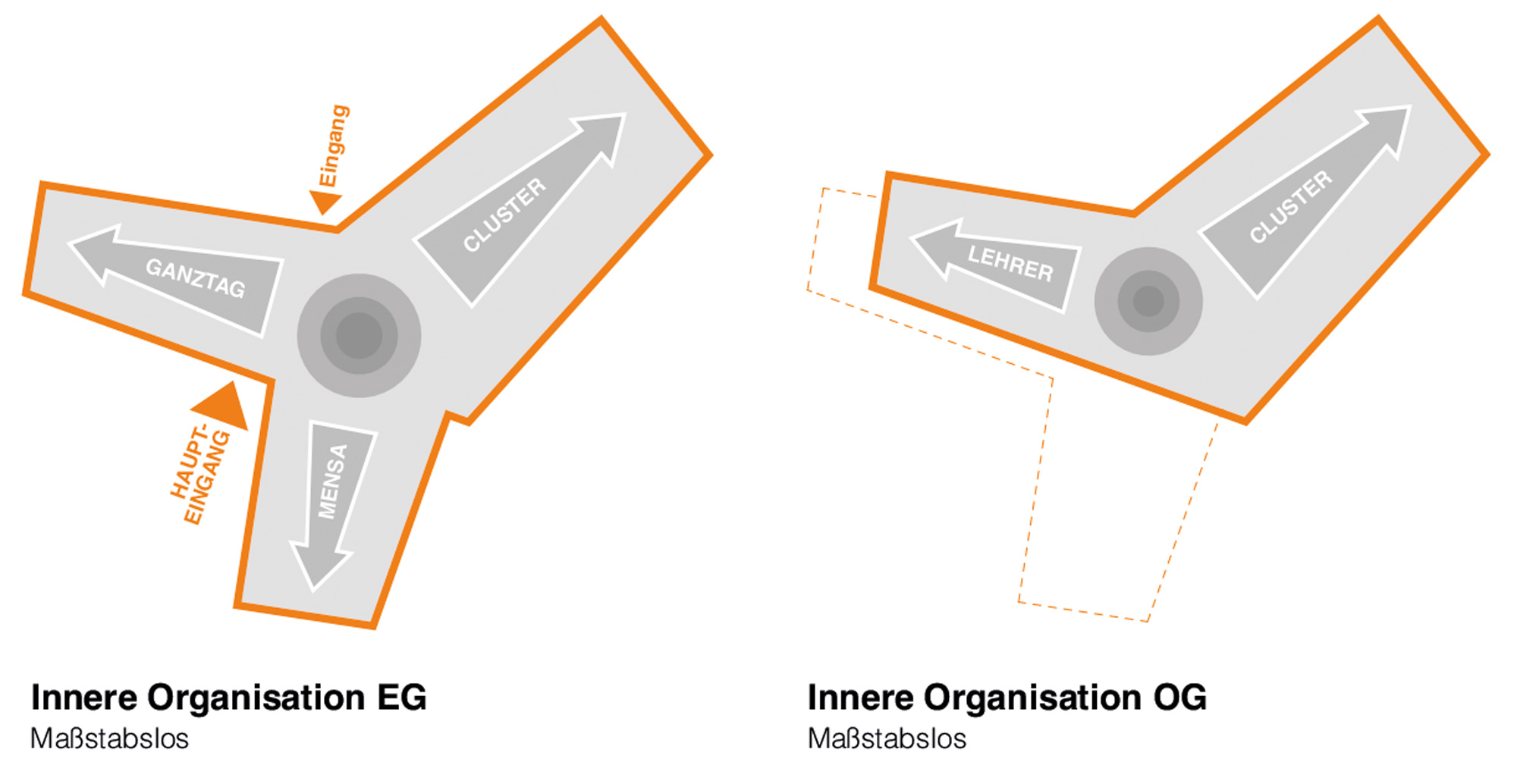

Durch die zentrale Funktion der Aula, von der aus alle weiteren Nutzungen erschlossen werden, fällt die Orientierung im Gebäude sehr leicht.

Das lebendige Herz der Schule, die Aula mit großzügiger Spiel- und Bühnentreppe sowie verbindendem Luftraum, lässt sich multifunktional und flexibel mit der Mensa, sowie dem Musikraum zusammenschalten. Da die Sporthalle abgesenkt und vollständig in den Neubau integriert ist, kann die Tribüne der Sporthalle mit 300qm Fläche ebenfalls der Aula zugeschaltet werden.

Diese helle, lichtdurchflutete Fläche ermöglicht Veranstaltungen z. B. mit der gesamten Schulfamilie und ist auch für externe Nutzungen geeignet. Am südlichen Eingang liegt die Loge des Hausmeisters, der von dort einen perfekten Überblick erhält.

Die einläufige Spiel- und Bühnentreppe führt in das 2-geschossige „Schulhaus“ im 1.und 2.Obergeschoss, welches durch einen großzügig dimensionierten Innenhof mit Tageslicht versorgt wird. In den beiden Obergeschossen, die annähernd baugleich sind, befinden sich je zwei Cluster. Die separaten Zugänge in die Clusterbereiche bilden eindeutige Adressen im Gesamtgefüge der Schule. Dies dient der Identifikation und schafft eine Heimat.

Eine lebendige Lernatmosphäre entsteht auch dadurch, dass die beiden Cluster im 1.OG jeweils eine Außenterrasse nutzen können.

Über Brücken angebunden können Lehrende auf kurzem Wege die Lernräume erreichen. Westlich, oberhalb der Sporthallentribüne im 1.Obergeschoss liegt die Verwaltung als eine getrennte Einheit. Der Blick aus dem Lehrerzimmer in die Aula, bzw. auf die Eingangssituation, verschafft den notwendigen Überblick. Zwei Lehrerterrassen über den jeweiligen nördlichen und südlichen Eingängen sorgen für Freiraum zur differenzierten Nutzung.

Eine barrierefreie Erschließung im gesamten Gebäude ist sichergestellt.

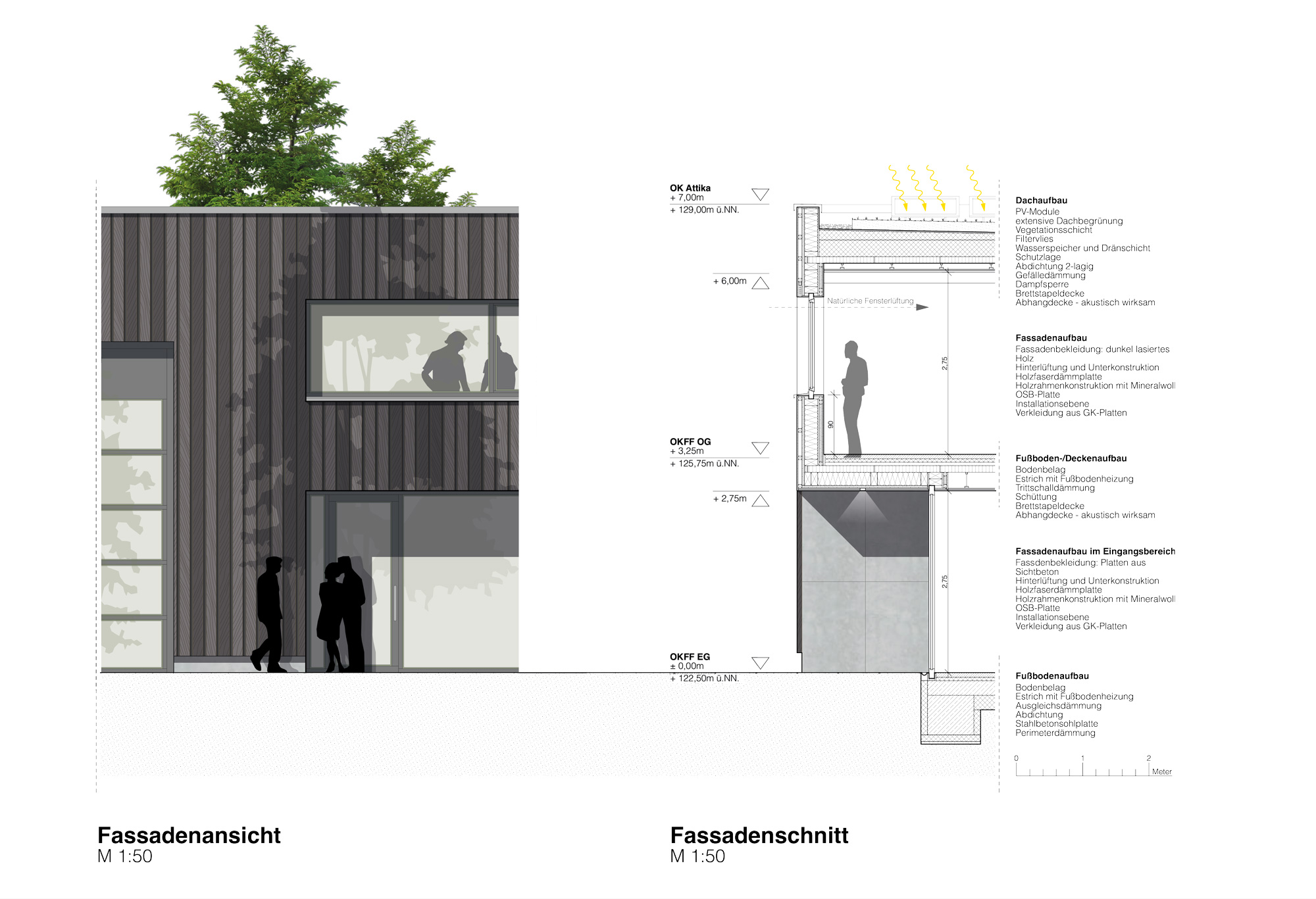

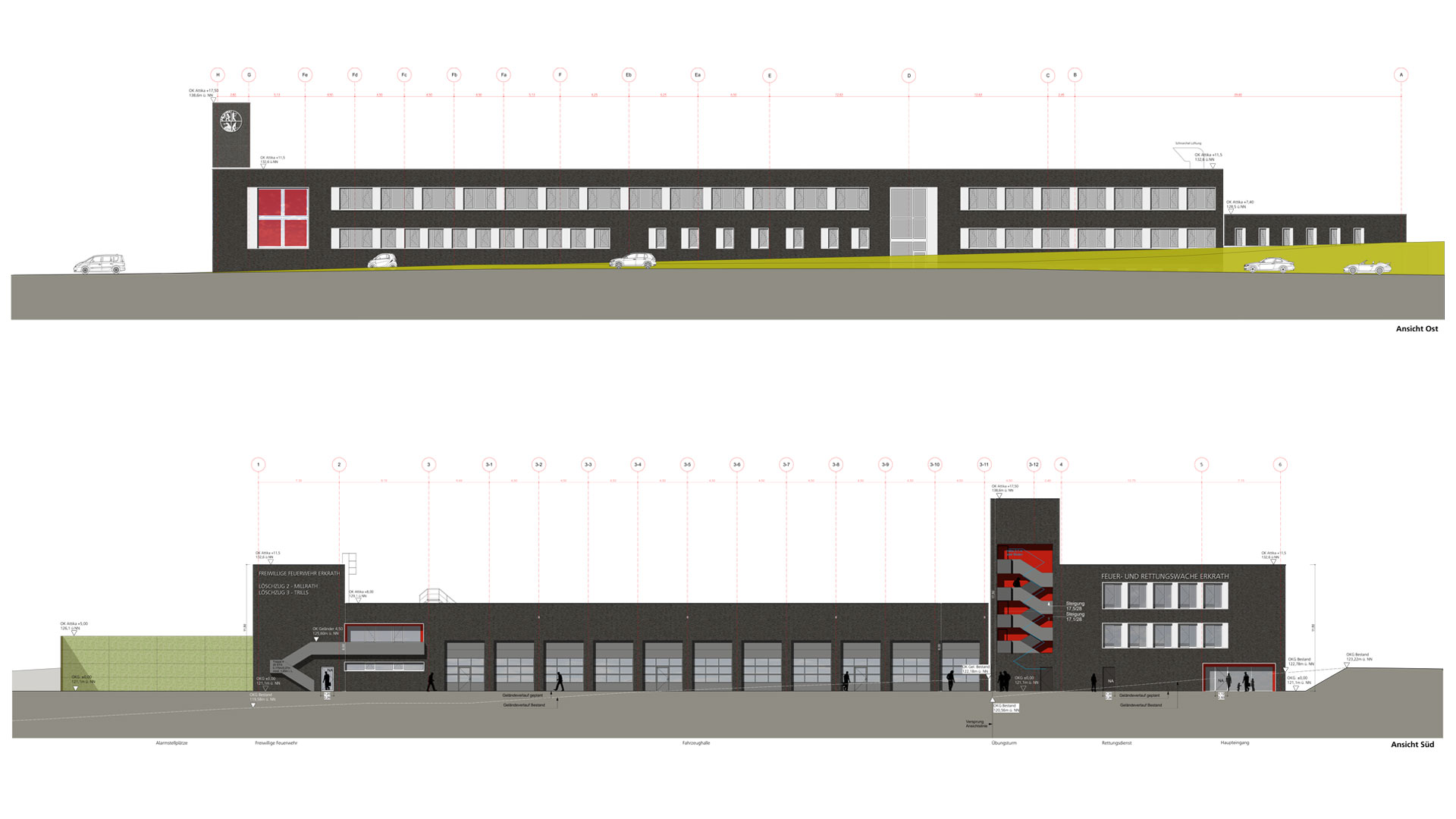

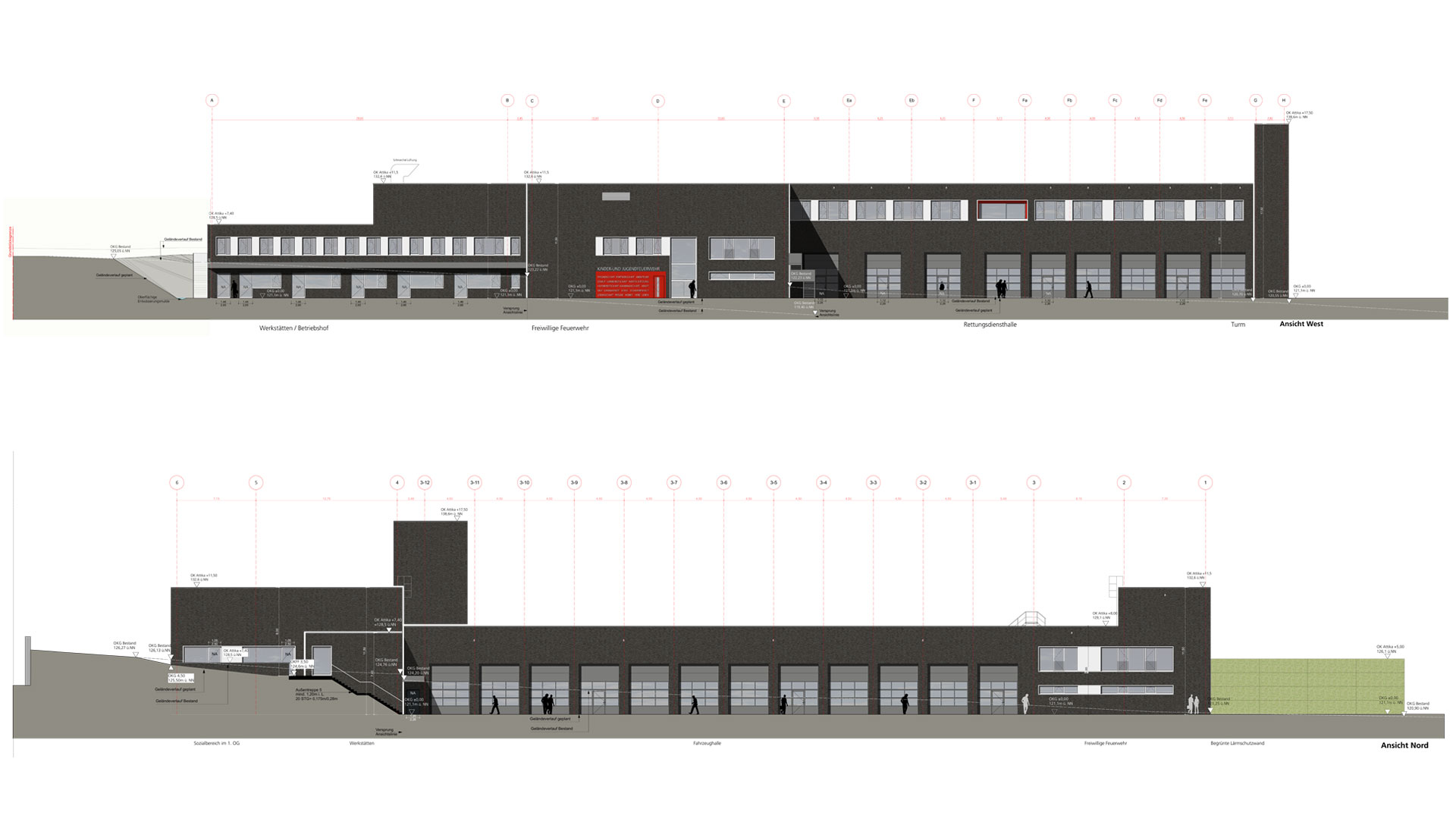

Materialien/Konstruktion

Um eine möglichst wirtschaftliche Bauweise, sowie eine kürzere Bauzeit zu generieren, werden vorgefertigte Module aus Holz gewählt. Die Fassade wird geprägt durch ein klares Raster, sie wird mit vorgefertigten Elementen in Holz verkleidet, aufgelockert durch identitätsstiftenden farbige Akzente. Im Inneren werden den einzelnen Schulfamilien ebenfalls Farben zugeordnet, die der Orientierung dienen und mit warmen Holztönen kombiniert werden.

Freianlagen

Qualität des Freiraumes

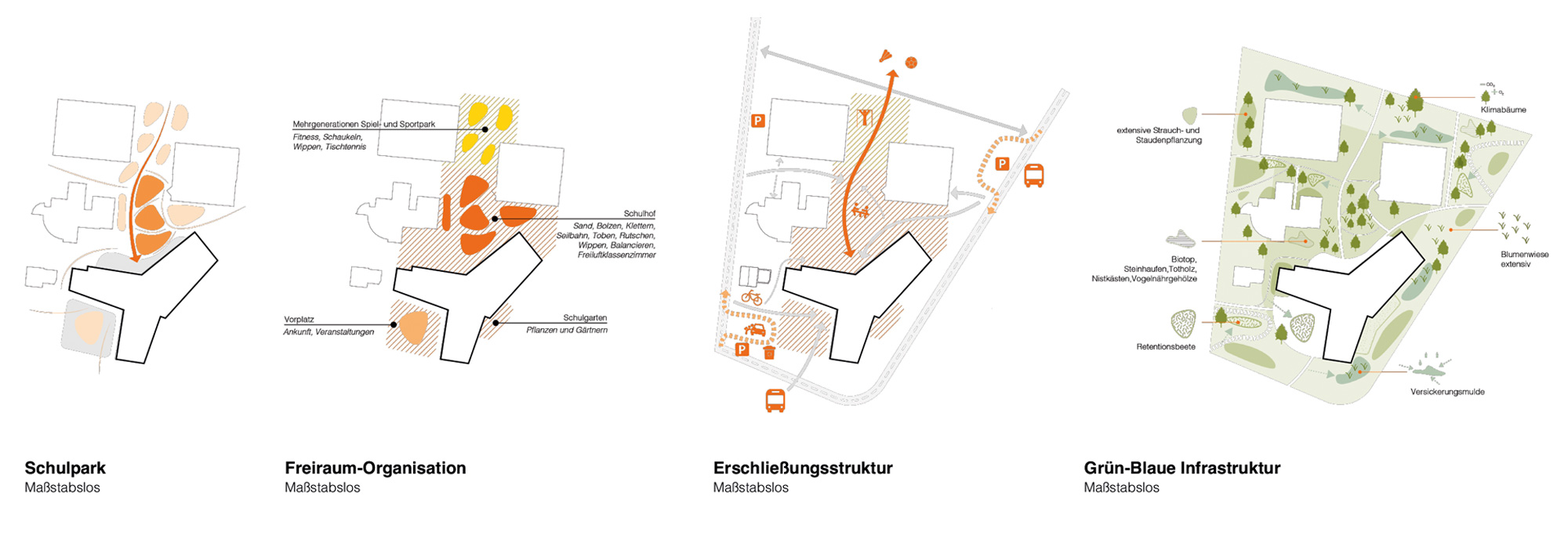

Durch den wirtschaftlichen und kompakten Baukörper für den Schulneubau entstehen großzügige, zusammenhängende und vielfältig nutzbare Freiflächen, die sich mit den Freiflächen der bestehenden Kita ideal ergänzen. Die Freiflächen werden in einen lebendigeren nördlichen Bereich für den Sport und das Ankommen und einen ruhigeren südlichen Bereich für den Schulhof gegliedert.

Die Freianlagen des Schulhofes sind attraktiv und interessant gestaltet. Durch einzelne Aktivitätsinseln werden unterschiedliche Angebote für die Kinder ermöglicht – Ruhebereiche laden zum Entspannen und zur sozialen Interaktion ein, Spielbereiche mit z. B. Sand oder Holzhäxel als Fallschutzmaterial bieten den Kindern Rollen- und Aktivitätsspielmöglichkeiten, während in den Randbereichen halbhohe Bepflanzung einen Rückzugsort im Grünen markieren.

Im Osten bietet eine Bühne aus Natursteinmaterial und ein kleines Amphitheater Platz für Schulaufführungen im Freien – zumal die Anlage mit einem dauerhaften Wetterschutzsegel vor Sonne und Regen geschützt ist. In der angrenzenden Grünfläche sind Natursteinquader als „Grünes Klassenzimmer“ eingesetzt. Im direkten Nahbereich zur Bibliothek schließt sich ein Lesegarten an. Der Schulgarten ist nach Süden ausgerichtet und mit einem Lager für Außengeräte ausgestattet.

Eine kombinierte Skate- und Pumptrack-Anlage mit Aufenthaltsmöglichkeiten komplettiert das Sportangebot im Westen.

Das Regenwasser wird weitestgehend durch minimierte Flächenversiegelungen dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt. Eine gezielte Versickerung ist nicht möglich, allerdings wird das überschüssige Regenwasser in Baumrigolen eingeleitet und steht so zur Kühlung und Grundwasseranreicherung zur Verfügung.